人類の歴史には驚くべき技術が数多く存在しました。しかしその中には時代の流れとともに失われ、現代では完全に再現できないものもあります。古代文明が築いた巨大建造物、現代の科学をもってしても解明されていない金属加工技術、さらには伝説とされる飛行装置まで――。もしこれらの技術が今も残っていたら、私たちの世界はどう変わっていたのでしょうか?

今回はそんな「ロストテクノロジー」を19選ご紹介し、その謎と魅力に迫ります。かつて存在した不思議な技術の数々を、一緒に探っていきましょう!

1. 建築・土木技術

古代の建築技術には、現代でも解明されていないものが数多く存在します。特に巨大建造物の建設技術は、当時の道具や知識では説明がつかないほど高度なものばかりです。何百トンもの石をどのように運び、精密に積み上げたのか? どのような工法が使われたのか? その謎は数千年経った今でも解き明かされていません。

ピラミッド建築技術(BC2600)

エジプトのピラミッドは古代文明の中でも特に謎の多い建造物です。ギザの大ピラミッドは約4500年前に建てられ、高さは約146メートル、重量は600万トンにも及びます。石灰岩の巨大ブロックをどのように切り出し、どのように運搬され、あれほど精密に積み上げたのかは今も完全には解明されていません。

最も有力な説の一つは、緩やかなスロープを使って石を運んだというもの。しかしそのためには何キロにも及ぶ長大な傾斜路が必要であり、実際にその痕跡はほとんど見つかっていません。別の説ではピラミッド内部に螺旋状の通路があり、そこで石を持ち上げた可能性が指摘されています。ただ古代エジプト人が高度な測量技術を持っていたことは確かですが、どのようにして現在のレーザーレベルにも匹敵するほどの精密な配置を実現したのかは不明です。

現代の建設技術をもってしても、同じ規模のピラミッドを完全に再現するのは極めて困難です。この技術がどのように生まれ、なぜ失われてしまったのかは、今も考古学者たちの大きな謎となっています。

ローマン・コンクリート(BC200~AC400)

古代ローマ人は現代のコンクリートよりも遥かに耐久性の高い「ローマン・コンクリート」を使用していました。その代表例が約2000年前に建設されたパンテオンやコロッセオです。特にパンテオンのドームは鉄筋なしで建てられていながら今なお現存しており、当時の技術の高さを物語っています。

ローマン・コンクリートの最大の特徴は、火山灰を混ぜたことで自己修復能力を持っていた点にあります。水と反応することで新しい鉱物が形成され、ひび割れを自然に補修するのです。これにより海水にも強く、現代のコンクリートよりも長寿命でした。実際ローマ時代の港湾施設の遺跡は今でも海中に残っており、ほとんど劣化していません。

しかしこの技術はローマ帝国の衰退とともに失われ、近代に入るまで復活することはありませんでした。近年の研究によって成分が解明されつつありますが、完全な再現はまだ難しく現代のコンクリートとは異なる独特の製造プロセスがあった可能性が指摘されています。もしこの技術が現代に残っていれば、私たちの建築物はもっと長持ちしていたかもしれません。

サクサイワマンの石組み(AC1500)

ペルーのクスコにある「サクサイワマン遺跡」は、巨大な石を隙間なく組み合わせたインカ帝国の驚異的な石造技術を示しています。この建造物の最大の謎はどうやって100トンを超える岩を正確に切り出し、加工し、運搬したのかという点です。さらに接着剤を使わずに積み上げられているにもかかわらず、地震にも耐える構造になっています。

インカ文明には金属製の道具がなかったとされていますが、それにも関わらず石はまるで「溶けたかのように」ピッタリと合わさっています。ある説では高度な研磨技術や特殊な酸を使って石を加工していた可能性が指摘されていますが、決定的な証拠は見つかっていません。

またこれらの巨大な石を運ぶには相当な労力が必要ですが、滑車や車輪の証拠がないため、どのようにして移動させたのかも謎です。現在の技術で同じ構造を再現するのは極めて困難であり、インカの石工技術は「失われた職人技」のひとつとして考古学者たちを悩ませ続けています。

ストーンヘンジの技術(BC3000~BC2000)

イギリスにあるストーンヘンジは、巨大な石を精密に配置した環状列石ですが、どのように建設されたのかは大きな謎に包まれています。特に不思議なのは最も重い石が50トンにも及ぶ点と、それらが数百キロ離れた場所から運ばれたことです。

ストーンヘンジを構成するブルーストーンはウェールズ地方の山地で採掘されたと考えられていますが、その距離は約250kmもあります。古代の人々がどのようにしてこれほどの重量の石を運び、正確に立てたのかは不明です。一部の研究者は氷河が運んできた石を利用した可能性を指摘していますが、これを完全に証明する証拠はありません。

またストーンヘンジの目的も未だにはっきりしていません。天文観測施設や宗教的な儀式の場、あるいは音響効果を利用した共鳴装置だったという説もあります。現在でも多くの研究が行われていますが、その建設技術や目的はいまだに解明されないままです。

2. 金属加工技術

古代の金属加工技術には現代の技術をもってしても完全に再現できないものが数多く存在します。特に武器や装飾品に使われた特殊な金属は、優れた耐久性や美しさを持ちながらも、その製造方法が失われてしまいました。現代の金属工学では解明されつつあるものの、当時と同じ方法で作ることは難しく、未だに再現できない部分も多くあります。

ダマスカス鋼(AC300~AC1700)

ダマスカス鋼はかつて中東で作られた伝説の剣の材料であり、その美しい波紋模様と驚異的な切れ味、耐久性で知られています。この鋼は刀剣の強度としなやかさを両立させ、戦場で敵の剣を断ち切るほどの性能を持っていたと伝えられています。

その秘密はナノレベルで分布するカーボンナノチューブと微細な炭化物構造にあると考えられています。しかし18世紀に技術が失われてしまい、現代では完全に同じものを再現することができません。現代の金属加工技術で類似したものを作る試みは行われていますが、当時の製法の全貌は依然として謎のままです。

ウーツ鋼(AC500~AC1600)

ウーツ鋼はダマスカス鋼の起源ともいわれるインド発祥の鋼で、特殊な鋳造方法によって作られました。鉄と炭素を独特の方法で融合させ、冷却することで優れた硬度と弾力性を持つ鋼が生まれます。この技術を使って作られた剣は、中世の戦場で圧倒的な強さを誇りました。

ウーツ鋼の特徴は表面に浮かび上がる美しい波状模様と、ナノレベルの微細な炭化物が均一に分布することにあります。しかし17世紀以降、この鋼の生産方法は完全に途絶えてしまいました。一説には原材料の鉄鉱石や製造環境が変化したことが原因ともいわれています。現在でも再現を試みる研究が進められていますが、当時と全く同じ品質のウーツ鋼を作ることは難しいとされています。

日本刀の古代製法(AC900~江戸時代)

日本刀は独自の製法で作られた世界に誇る刀剣ですが、特に古代の製法の一部は現代では完全に再現できないといわれています。伝統的な日本刀は「玉鋼」と呼ばれる特別な鋼を用い、折り返し鍛錬を繰り返すことで極めて強靭な刀身を作り上げます。しかし特定の時代に作られた刀には、現代の鍛冶職人でも完全に再現できない独自の技術が使われていた可能性があります。

例えば一部の古刀には「焼刃土」と呼ばれる粘土を塗る技術や、特定の熱処理方法によって刀身の硬度と柔軟性を両立させる独特の構造が確認されています。しかしその詳細な手法や条件は長い歴史の中で途絶えてしまいました。現在でも伝統的な日本刀の製造は行われていますが、古代の名刀とまったく同じものを作ることは不可能とされています。

3. 科学・工学技術

古代の科学や工学技術の中には、現代でもその仕組みが解明されていないものが多く存在します。特に天文学や機械工学の分野では、当時の技術レベルでは作成不可能と思われるような高度な装置が発見されています。これらの技術は古代の天才たちが生み出した驚異の発明だったのか、それとも私たちがまだ知らない知識が存在していたのでしょうか――。

アンティキティラ装置(BC100)

アンティキティラ装置は1901年にギリシャのアンティキティラ島近海で発見された謎の機械です。紀元前100年頃に作られたと推定されており、内部には複雑な歯車機構が組み込まれています。この装置は惑星の動きを計算して天文現象を予測するための「古代のアナログコンピューター」だったと考えられています。

驚くべきことにこのような高度な機械技術は、中世ヨーロッパの時計技術が発展するまで存在しなかったはずです。しかしこの装置が示す精密な計算能力や機構の複雑さは、当時のギリシャ人がすでに高度な数学と工学の知識を持っていたことを示唆しています。一体誰がどのようにしてこの装置を作ったのか、また同様の技術がなぜ後世に伝わらなかったのかは、大きな謎のままです。

バグダッド電池(BC300~AC200)

1938年にイラクのバグダッド近郊で発見された陶器製の壺の内部に、銅筒と鉄棒が収められた不思議な遺物が見つかりました。研究者たちはこれを「バグダッド電池」と呼び、単純な電池として機能した可能性を指摘しています。この装置は古代メソポタミア時代のもので、酸性の液体(酢や果汁)を入れると微弱な電流が発生することが確認されています。

この発見が事実ならば古代の人々は1800年にボルタが電池を発明するよりも1500年以上も前に電気を利用していたことになります。しかしこの電池が実際にどのような目的で使用されていたのかは不明です。一説では金属メッキ加工のために使われた可能性があるとも考えられていますが、決定的な証拠はありません。古代メソポタミア人は本当に電気を知っていたのか、それとも偶然の産物だったのか――その謎は今も解明されていません。

ニムルド・レンズ(BC700)

1850年にイラクの古代アッシリア都市「ニムルド」の遺跡から、奇妙なレンズ状の水晶が発見されました。この水晶は片面が滑らかに研磨されており、まるで光学レンズのような形状をしています。これは「ニムルド・レンズ」と呼ばれ、世界最古のレンズと考えられています。

このレンズがどのように使用されていたのかは不明ですが、一部の研究者は「古代の望遠鏡の一部だったのではないか」と推測しています。もしこのレンズが天文学観測に使われていたとすれば、古代アッシリア人は当時の技術では不可能と考えられていた天体観測能力を持っていた可能性があります。

一方でこのレンズが装飾品や拡大鏡として使われていた可能性も指摘されています。古代において「レンズ」という概念があったのか、それとも偶然作られたものなのか――その真相は今も謎に包まれています。

4. 航空・船舶技術

現代の航空技術や航海術は、科学の発展とともに大きく進化してきました。しかし古代にも驚くべき技術が存在していた可能性があります。中でもヴァイキングの航海技術は当時の知識を超えた精度を誇り、南米のナスカ文明には飛行機のような形状の遺物が残されています。またインドの古代文献には「ヴィマナ」と呼ばれる飛行船の記述もあり、これらの技術が実際に存在したのか、あるいは伝説にすぎないのかは、今も議論の的となっています。

ヴァイキングの航海技術(AC700~AC1000)

ヴァイキングは8世紀から11世紀にかけてヨーロッパ各地を航海し、時には北米にまで到達したとされる北欧の海の覇者です。彼らの船「ロングシップ」は、驚異的な速度と耐久性を持ち、浅瀬でも航行できる構造を備えていました。しかしそれ以上に驚くべきなのは、彼らの高度な航海技術です。

ヴァイキングは「太陽石(ソーラー・ストーン)」と呼ばれる特殊な鉱石を使い、曇りの日や夜間でも太陽の位置を特定していた可能性があります。これは偏光フィルターのように機能し、光の散乱を利用して太陽の位置を推定できるものだったと考えられています。現代の研究でも特定の鉱石がこの機能を持つことが確認されており、ヴァイキングの伝説が科学的に裏付けられつつあります。

また海流や鳥の飛び方、波の動きを観察して位置を特定する技術も持っていたとされ、当時のヨーロッパの航海技術を大きく超えていました。この高度な技術のおかげでヴァイキングは北大西洋を自由自在に航海し、新天地へと進出していったのです。

ナスカの飛行機(BC200~AC800)

ペルーのナスカ文明が残した「ナスカの地上絵」は、巨大な動物や幾何学模様が描かれた不思議な遺跡です。これらの絵は地上からでは全体像を確認できず、上空から見なければ何を描いているのか分かりません。このことから一部の研究者やオカルト愛好家の間で「古代ナスカ人は飛行技術を持っていたのではないか?」という説が語られています。

さらにナスカ地方から発見された黄金の装飾品の中には、現代の飛行機によく似た形をしたものが存在します。これらの遺物は「ナスカの飛行機」と呼ばれ、翼や尾翼の構造が航空力学的に見ても合理的な形状をしていることが指摘されています。実際にこのデザインをもとにした模型を作り動力をつけたところ、見事に飛行したという実験結果もあります。

もちろんこれが実際に飛行機として機能していた証拠はなく、単なる装飾品だった可能性もあります。しかしナスカ文明が何らかの方法で空を飛ぶ手段を持っていたのかもしれない――そんなロマンが今も人々の想像力をかき立てています。

ヴィマナ(BC3000)

古代インドの聖典「ヴェーダ」や「ラーマーヤナ」には、「ヴィマナ」と呼ばれる飛行船が登場します。ヴィマナは空を自由に飛び、時には宇宙にまで到達することができたと記述されており、その描写はまるで現代の航空機や宇宙船を思わせるものです。

特に「サマラ・スートラダーラ」という古代文献には、ヴィマナの設計図や動力源についての詳細な説明が書かれているとされ、一部の研究者はこれを「古代インド人が航空技術を持っていた証拠ではないか」と考えています。さらにこの文献には「水銀を用いた推進装置」や「反重力技術」のような記述があり、まるで現代のロケットエンジンを連想させるような技術が示唆されています。

もちろんこれらの記述が実際の技術を反映しているのか、それとも神話的な表現なのかは分かりません。しかし、もしヴィマナが本当に存在していたとしたら古代インド文明は現代を遥かに超えた技術を持っていたことになります。ただその真相は今もなお謎に包まれたままです。

5. 医療・健康技術

古代の医療技術には現代でも驚かされるような高度なものが存在しました。現在の医療技術は科学的根拠に基づいて発展していますが、古代には経験則や伝承をもとに効果的な治療法が確立されていたケースもあります。特に古代エジプトの外科手術や中世ヨーロッパでの黒死病の治療法など、一部の技術は現代医学でも解明されていないほどです。

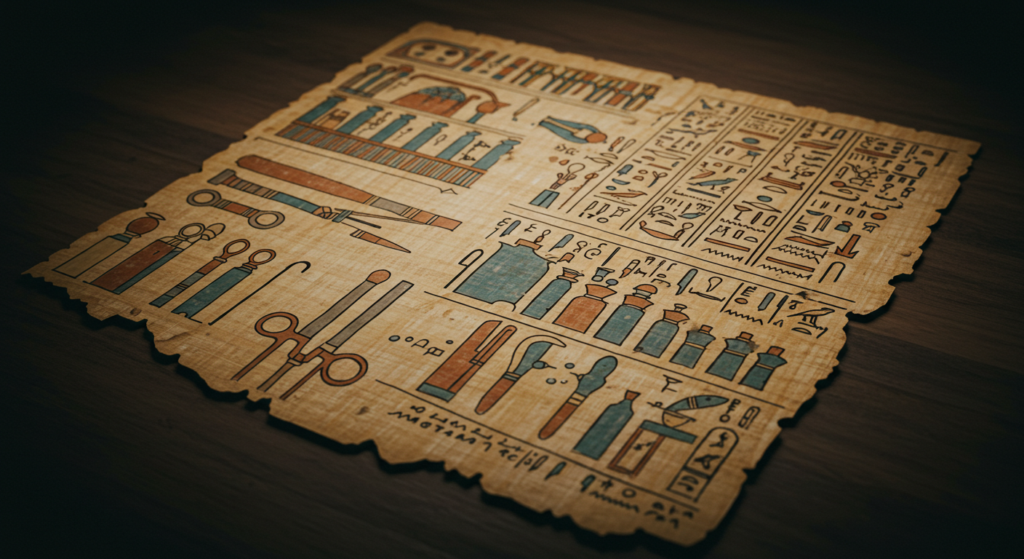

古代エジプトの医学(BC3000~BC1000)

古代エジプトの医学は驚くほど高度なものだったことが知られています。ミイラの研究から彼らが脳外科手術や歯科治療、骨折の修復手術を行っていたことが確認されています。特に頭蓋骨に穴を開ける「トレパネーション(開頭手術)」は、現代の技術なしでは極めて難しいとされる処置ですが、古代エジプト人は成功させていました。

また彼らは消毒の概念を理解していた可能性があり、蜂蜜やハーブを使って傷を治療していたことが分かっています。蜂蜜には天然の抗菌作用があり、実際に現代医学でも傷口の治療に使われることがあります。しかしどのようにしてこの知識を得たのかは謎のままです。

加えてパピルス文書には、目の手術や内臓疾患の治療方法についても記載されており、彼らが単なる民間療法を超えた高度な医療技術を持っていたことがうかがえます。現代の手術技術とは異なるアプローチでありながら、当時としては驚異的な医学知識が存在していたことは間違いありません。

中世の黒死病治療法(AC1300)

14世紀のヨーロッパを襲った「黒死病(ペスト)」は、当時の人口の3分の1を奪うほどの猛威を振るいました。しかし地域によっては感染を抑えることに成功した場所もあり、現代の医学では解明されていない治療法や防疫策が存在していた可能性があります。

例えば当時の医師の中には「特定のハーブの組み合わせ」によって感染を防ぐ方法が用いられたとされています。ローズマリーやタイム、ニンニクなど抗菌作用のある植物が使われていたり。実際に現代の研究でも、これらのハーブが抗菌効果を持つことが確認されています。

また一部の村では「自己隔離」と「感染者の家の燻蒸」を行うことで、感染拡大を防いだ記録が残っています。これは現代の防疫策と類似しており、当時の人々が経験的に感染症対策を行っていたことを示しています。しかし黒死病を克服したとされる治療法の詳細は文献の散逸などにより失われてしまいました。もしその知識が現代に残っていれば、新たな感染症対策に役立ったかもしれません。

6. 音響・エネルギー技術

古代文明の中には音やエネルギーを利用したとされる不思議な技術が数多く存在します。特にピラミッドが持つ未知のエネルギー特性、特定の周波数が人体や環境に影響を与えるとされる「ソルフェジオ周波数」などは、科学的な解明が進みつつあるものの未だに完全には理解されていません。

ピラミッドのエネルギー理論(BC2600)

ギザの大ピラミッドはただの墓ではなく、何らかの「エネルギー装置」だったのではないか――この説は長年議論されてきました。近年の研究ではピラミッド内部に特殊な電磁場や振動エネルギーが発生している可能性が示唆されています。

2018年の研究では大ピラミッドが特定の電磁波(特にテラヘルツ波)を内部に集中させる性質を持つことが確認されました。これは単なる偶然なのか、それとも意図的に設計されたものなのかは不明ですが、もし意図的に作られたのだとすれば古代エジプト人は高度な物理学的知識を持っていた可能性があります。

さらにピラミッド内部の「王の間」では特定の音の周波数が共鳴しやすい構造になっており、これが宗教的な儀式や意識の変性を促すために使われた可能性も指摘されています。古代の人々は音とエネルギーの関係を深く理解していたのかもしれません。

ソルフェジオ周波数

「ソルフェジオ周波数」とは特定の音の周波数が心身に影響を与えるとされる理論です。特にグレゴリオ聖歌などの宗教音楽に取り入れられていたとされる528Hz、432Hz、639Hzなどの音は、癒しや意識変容の効果があると考えられています。

この技術の起源ははっきりしていませんが、古代ギリシャやエジプト、シュメール文明などでも音を治療や瞑想に活用していた形跡があります。例えば古代ギリシャの数学者ピタゴラスは「音には宇宙の秩序を反映する力がある」と考え、音響振動による治療を試みていたとされています。

近年、科学者の研究でも特定の周波数が細胞の修復やストレス軽減に影響を与える可能性が指摘されています。しかし古代の人々がどのようにしてこれらの音の効果を発見し、体系化していたのかは不明です。もしこの技術が現代科学と融合すれば、新たな音響療法や健康管理の方法が生まれるかもしれません。

7. 失われた知識・文化

人類の歴史の中で膨大な知識や文化が戦争や災害、宗教的な対立によって失われてきました。もしそれらの知識が現代に受け継がれていたなら、科学や医学、哲学の発展は大きく変わっていたかもしれません。特に古代世界の知識の宝庫とされたアレクサンドリア図書館の焼失、マヤ文明が持っていた高度な数学・天文学の消失は歴史において大きな損失でした。

アレクサンドリア図書館(BC300~AC300)

アレクサンドリア図書館は紀元前3世紀にエジプトのアレクサンドリアに建設された世界最大級の学術施設でした。ここにはギリシャ、エジプト、インド、ペルシャなど、当時のあらゆる文明の知識が集められ、推定で40万~70万巻もの書物が保管されていたといわれています。数学、天文学、医学、哲学、工学など、あらゆる分野の研究が行われ、知識の交流の中心地となっていました。

しかしこの貴重な図書館は、数回の火災や戦争によって完全に焼失してしまいました。特に紀元後4世紀のキリスト教勢力の台頭により異教徒の学問が弾圧された際、多くの書物が破壊されたとされています。このとき失われた知識の中には、地動説や高度な医療技術、古代の科学理論が含まれていた可能性があり、それが現代まで伝わっていれば人類の科学技術の発展は数百年早まっていたかもしれません。

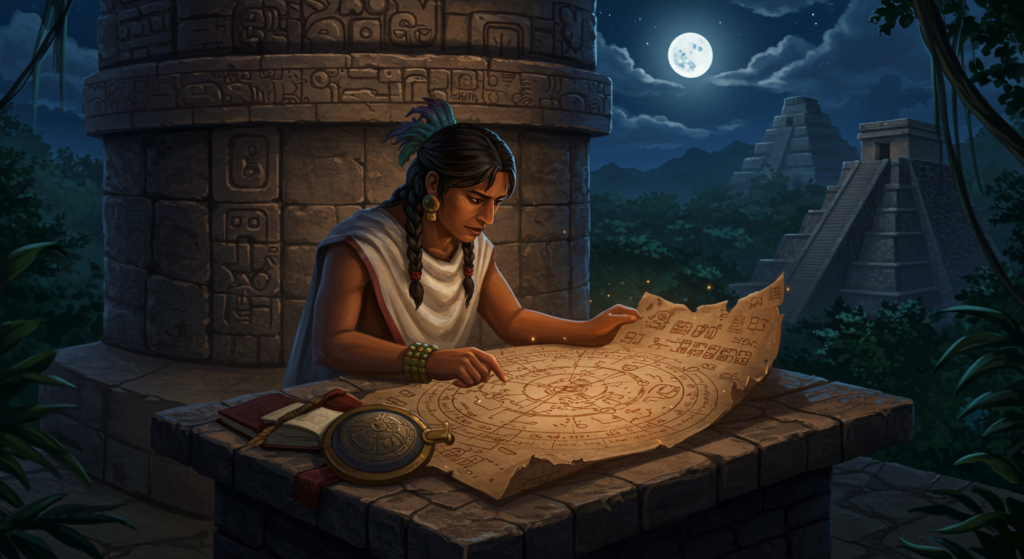

マヤの数学・天文学(BC2000~AC1500)

マヤ文明は天文学や数学において非常に高度な知識を持っていたことで知られています。彼らは地球の公転周期を小数点以下6桁の精度で計算しており、これは近代科学が確立される以前の時代としては驚異的なものです。また「ゼロ」の概念をヨーロッパよりもはるかに早く理解し、数学に取り入れていたことも分かっています。

しかし16世紀にスペイン人が中南米を征服した際、マヤの書物や記録の大半が破壊されてしまいました。特にスペインの司祭ディエゴ・デ・ランダが1562年に行った焚書では、貴重なマヤの文献がほぼすべて焼かれてしまったといわれています。現在マヤの文献はほんの数冊しか残っておらず、彼らの高度な数学や天文学の詳細はほとんど分かっていません。もしこれらの知識が現代まで伝わっていれば、天文学や数学の発展はさらに進んでいた可能性があります。

まとめ

古代のロストテクノロジーには、現代の科学や工学をもってしても完全に解明できないものが数多く存在します。エジプトのピラミッド建設技術やローマン・コンクリートの耐久性、インカの精密な石組みなど、建築技術の謎は尽きません。金属加工や科学技術、医療、音響・エネルギー、さらには失われた知識まで、人類の歴史には解明されていない驚異的な技術が隠されています。もしこれらが現代まで受け継がれていたなら、私たちの世界はどれほど進化していたのでしょうか? これからの研究によって、これらの失われた技術が再び蘇る日が来るかもしれません。

コメント