みなさんこんにちは。当ブログ管理者のゆうすけです。今回の記事では、この地球上に未だ存在する人類未踏の地をいくつかご紹介したいと思います。現代文明がこれほど発展した今日においても、未だ地球上には人類が到達していない場所というのがいくつもあるのです。それではいきましょう。

ポイント・ネモ

ポイント・ネモは地球上で最も陸地から離れた場所であり、海洋到達不可能極と呼ばれている地点です。一番近い陸地から見ても約2700kmも離れており、人間がここに辿り着くことは物理的にも困難であるとされています。そのためポイント・ネモは役目を終えた人工衛星や宇宙ステーションを棄てる『宇宙のゴミ箱』として利用されています。あまりにも孤立した場所に存在するため、ポイント・ネモはしばしば陰謀論や都市伝説の対象となっています。

クルベラ洞窟最深部

ジョージアのコーカサス山脈の西部に位置するクルベラ洞窟。その深さは現在確認されているだけでも2196m以上もあり、最深部に到達するには27日間はかかると言われています。熟練の探検家が最新鋭の装備を身に着けてやっと挑めるような洞窟です。公式な数字はありませんが、一般人が冒険気分で潜ればまず命の保証はないでしょう。というか最深部に到達するのに27日間もかかるのですから、普通の人なら途中で発狂しかねない洞窟です。

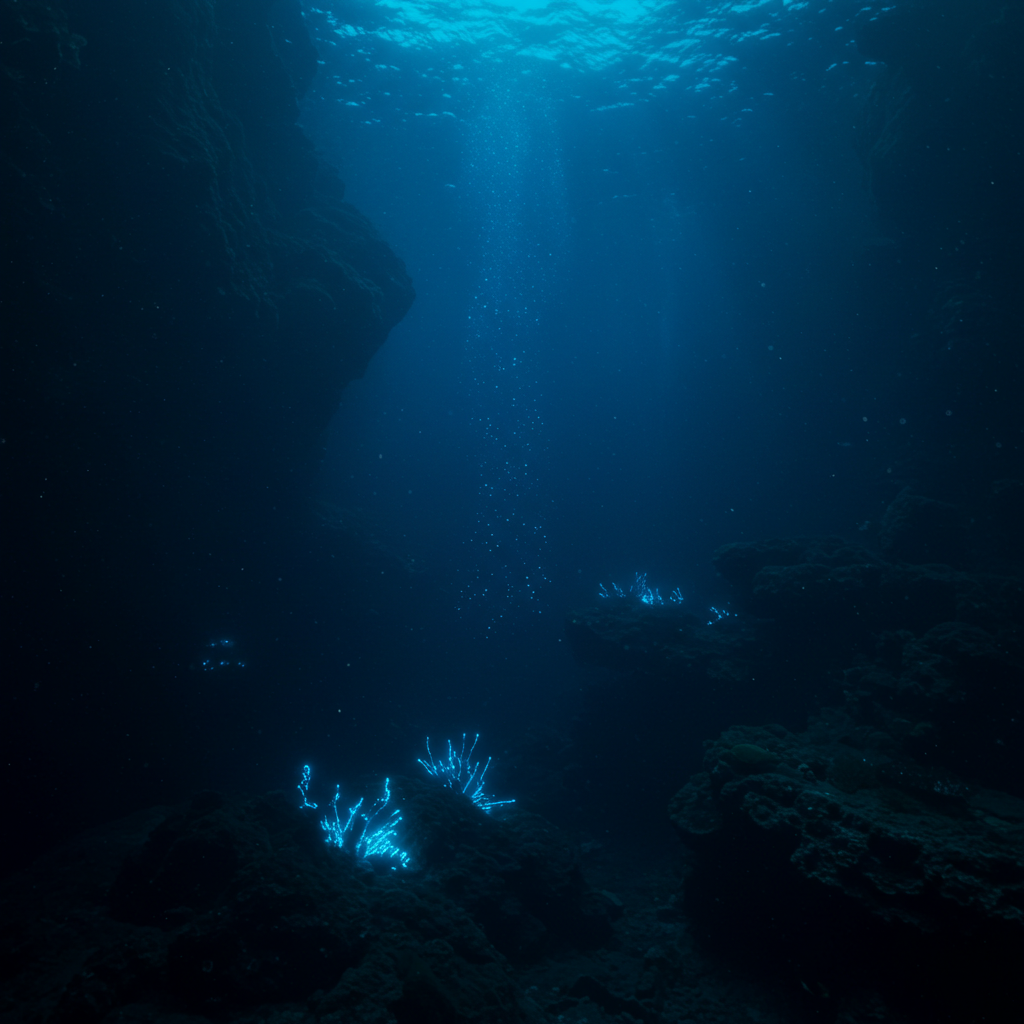

地球の海底

地球の海底というのは、実はそのほとんどが現在でも明らかになっていません。解明されているのは全体の約10%で、残りの90%は未だ手付かずのままです。理由としてはその調査が非常に困難なことが挙げられます。

地球の海底の平均深度は約3600mほど。最も深いとされているマリアナ海溝のチャレンジャー海淵においては11000mとも云われています。これは通常の原子力潜水艦の最大潜航深度900mを遥かに上回るもので、このことからも地球の海底の調査がいかに困難であるかが想像できます。

もちろん深海探査艇を使えばより深く潜ることは可能です。アメリカが開発し2018年から運用が開始された有人深海探査艇『リミティング・ファクター』においては、最大潜航深度10927mを達成しています。しかしそれでも深海調査が進まない一番の理由はその莫大なコストです。深海調査は宇宙調査よりも遥かにコストがかかるため、現時点においても未だ未解明な部分が多いのです。

仁徳天皇陵(大仙古墳)

エジプトのクフ王のピラミッドや中国の秦の始皇帝陵と並び、世界三大墳墓のひとつに数えられる日本仁徳天皇陵古墳。人類未踏の地とは少し意味が違うかもしれませんが、こちらもまた現代においても解明されていない謎の多い場所です。

なぜ未だに解明されていないかというと、この古墳を管理する宮内庁によって学術的な発掘や調査が認められていないからです。宮内庁側はこの古墳は仁徳天皇陵であるとする立場ですが、発掘や調査がされていないため考古学的にはその証拠も確証もないのが実際のところです。

さらにはこの古墳には歴史や文化、政治的な問題も関わってくるため、『そもそも発掘調査をするべきなのか?』という議論さえあります。2019年には『百舌鳥・古市古墳群』として世界遺産の一部として登録されたこともあり、発掘よりも現状維持が優先されるため、この古墳の解明のハードルはさらに高くなっているのが現状です。

南極大陸

地球上で最も過酷な未踏領域である南極大陸は、未だそのほとんどが解明されていない場所です。物理的にアクセスしにくいことや、研究機材や人員の移動が大きな課題となっているからです。さらには1961年発効の国際条約によって、大規模な開発や調査が行えないことも人類未踏の理由のひとつに挙げられます。

そのため南極大陸に関してはさまざまな憶測が飛び交っています。未知の生命体が氷底湖に存在するかもしれないといった説や、ナチス・ドイツの秘密基地があるのではという話まで。どれも都市伝説のような話ですが、僕が個人的に興味を持ったのは失われた古代文明の存在です。

1513年にオスマン帝国の海軍提督だった『ピリ・レイス』によって作成された地図があるのですが、その地図には氷で覆われていない南極大陸が描かれているのです。南極大陸が発見されたのは1820年のことなので、当時のヨーロッパに人々がその存在を知っているはずがありません。さらには近年この南極大陸で『ピラミッドのような形をした構造物』が衛星写真でいくつも見つかっています。単なる自然現象かもしれませんが、非常に興味深い話です。

まとめ

世界にはまだまだ私たちの知らない人類未踏の領域がたくさん眠っています。その全てを自分が生きている間に知ることはできないでしょうが、そう考えるだけでもなんだかワクワクしてきますね。では以上で地球上に未だ存在する人類未踏の地のご紹介を終わります。お読みいただきありがとうございました!!

コメント